目次

腎細胞がんとは

腎細胞がんは、腎臓にできる悪性腫瘍のうち最も多いタイプの腫瘍です。多くの場合、腎臓の近位尿細管という部分より発生します。腎臓は、身体の不要物をろ過するフィルターの役割を果たしていますが、そのフィルターを通ってすぐの部位が、近位尿細管です。他に、腎臓にできるがんには発生する腎盂がん、小児に発生するWilms腫瘍や、稀ながんとしては肉腫などもあります。

腎細胞がんは腎臓から発生する悪性腫瘍の約90%、全てのがんのうちの2%程度を占めます。進行しないと症状が出ませんので多くの場合は健診や他疾患を調べるための画像検査などで偶発的に見つかります。早期に発見できた場合は手術を行うことで根治を望める場合もあります。

腎臓の解剖

まず腎臓の解剖やその機能について説明します。

腎臓はお腹の中にある臓器ですが、肝臓や胃などとは少し違う収まり方をしている臓器なのです。

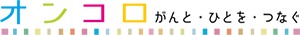

肝臓や胃などの、お腹の中にある臓器の多くは、腸間膜という膜によって腹腔の壁から吊るされています。一方で腎臓は、腹腔の後ろの後腹膜という空間におさまっているのです。

腎臓は後腹膜臓器で、背骨を挟んで左右に2つあります。ソラマメに似た形をしていて、10㎝程度の大きさ、重量は左の腎臓が成人男性で160グラム、女性で140グラムほどです。位置としては第12胸椎~第3腰椎にわたる高さにあります。これは概ね、腰痛のときに自分のこぶしで腰を叩く場所と考えるといいでしょう。

ヒトの体は基本的に左右対称に作られていますが、腎臓のある高さは左右対称になっておらず、右側の腎臓が左の腎臓に比べて低い場所にあります。というのも右側は肝臓が腎臓のすぐ上にあるためです。

腎臓は腎筋膜(Georta筋膜)という分厚い膜に覆われています。腎臓の内側縁にはくぼんだ部分があり、このくぼみを通って動脈や静脈、尿管、神経、リンパ管などが腎臓へと進入していきます。動脈は大動脈から分岐してきた腎動脈という太い動脈が左右に進入し、腎静脈というこれまた太い静脈となって腎臓から脱出、その後大静脈を経て心臓へと帰っていきます。また、腎臓でできた尿は尿管を経て下へ行き、膀胱へ流れます。

(「解剖学講義」より引用)

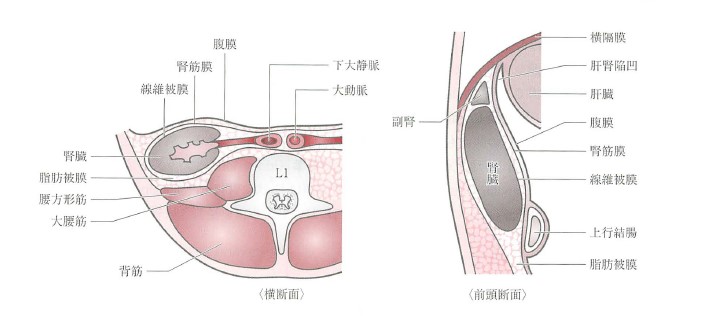

次に、腎臓自体について説明します。腎臓を縦に切ると(冠状断といいます)、下の図のように、皮質が最も外側にあり、その内側に髄質があります。皮質は腎臓の表層側3分の1くらいの厚さで、髄質は3分の2を占めています。髄質は腎錐体という構造が集合してできていて、腎錐体の先端は腎門側に向かって突出していて、この構造のことを腎乳頭と呼びます。

腎乳頭は杯状に腎杯と呼ばれる構造に囲まれて、腎杯が集まって最終的に腎盂となり、尿管へと移行していきます。

皮質には動脈から不要な水や尿素などを濾し出すための糸球体、これに連続している尿細管があり、この2つを合わせてネフロン(腎単位)と呼びます。単位と呼んでいるのはこれら二つが共同して尿を生成しているからです。

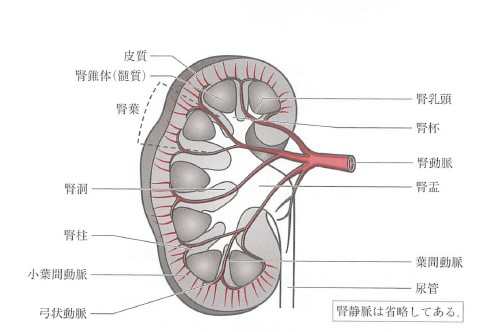

腎小体は尿細管のスタート部位にあたる、尿細管が膨大したボーマン嚢と、その周りにあるたくさんの毛細血管からなる糸球体の2つの構成要素からできています。

ボーマン嚢へと送られた、尿になる元となる液体は尿細管を通っていくうちに、まだ有効活用できそうな物質を体内へとりこみ(このことを再吸収と言います。再吸収したものを血管へ取り込むので尿細管の周囲に毛細血管が発達しているのです)、最終的に要らないものだけになった液体を尿として尿管へと送ります。

尿細管はボーマン嚢から順に近位尿細管→ヘンレの下行脚→ヘンレの細い上行脚→ヘンレの太い上行脚→遠位尿細管→集合管(→腎盂→尿管→膀胱)という順番の管で構成され、それぞれ再吸収する物質やその量が少しずつ違っています。今回説明する腎細胞がんの多くは、この近位尿細管が発生母地となります。

近位尿細管では低分子の物質を再吸収します。具体的には水やNa+、K+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、尿酸、グルコース、アミノ酸などが再吸収されます。遠位尿細管では水とNa+の再吸収とK+、H+の分泌を行っています。集合管は一部遠位尿細管と似ていて、水とNa+の再吸収とK+、NH4+の分泌を行っています。

腎臓の機能

腎臓の機能は大きく分けて排泄機能と代謝機能に分けられます。排泄機能としては、尿を生成することによって①水分・電解質の調整②酸塩基平衡を一定に保つ③代謝産物の排泄 などの働きをしています。

①水分・電解質の調整

体液の量(循環血液量)を調節することでむくみや脱水を防いでいます。この機能が障害されると浮腫や電解質異常を引き起こします

②酸塩基平衡を一定に保つ

血液の中の酸と塩基のバランスはpHという指標を用いて表されます。ヒトのpHは7.35~7.45です。pHが下がるような病態をアシドーシス、上がるような病態をアルカローシスといいます。

腎臓では排泄する物質と再吸収する物質を調節することでpHを一定に保っています。しかし、腎不全になると、様々な物質の再吸収が阻害されることになりますが、その中の塩基性物質であるHCO3-という物質の再吸収が阻害されることで腎不全では一般的にアシドーシスに陥ってしまいます。

③代謝産物の排泄

尿素やクレアチニンなどの不要物を尿として体外へ排出します。この機能が障害されると尿毒症という状態に陥ってしまいます。

一方、代謝機能としては、レニン、エリスロポエチン、ビタミンD3などの化学物質を産生・調節しています。たとえばレニンは、血圧を上げようとするときに主に出てくる酵素で、アンジオテンシン、アルドステロンと一連の働きをし、レニン・アンジオテンシン・アルドステロン系(RAA系)というシステムを構築しています。昇圧系(血圧を上げるので)とも呼ばれます。

エリスロポエチンは組織の酸素濃度の低下を感知すると産生が増えてくるホルモンで、骨髄で赤血球を増加させる働きがあります。ビタミンD3はカルシウム代謝を調節しています。

腎細胞がんの原因

腎細胞がんの多くでVHL(Von Hippel-Lindau)という遺伝子が欠失していることが分かっており、主な原因のひとつと考えられています。その他、VHL病、長期血液透析、喫煙、肥満などが代表的な腎細胞がんのリスク因子であることが分かっています。

腎細胞がんの症状

腎細胞がんは、初期のころは無症状のことが多く、ある程度腫瘍が大きくならないと症状が出ない疾患です。そのため、発見の契機としては定期的な健診や他の目的で行われた画像検査で腎臓に腫瘤がみつかり、造影CT検査などでよく調べてみると腎細胞がんであった、というケースが多いです。

無症状のまま進行していく腎細胞がんですが、いよいよがんが大きくなると腎細胞癌の古典的3徴と呼ばれる症状が見られてきます。古典的3徴は肉眼的血尿、側腹部痛、腹部腫瘤の3つの症状のことです。

がんが進行すると体重減少や発熱、食欲不振などの全身症状があらわれることもあります。この他、静脈内に腫瘍が詰まることによる精索静脈瘤や、下腿浮腫などがあらわれることもあります。

また、腎細胞がんの特徴として、腫瘍随伴症候群という病態を呈することもあります。赤血球増多症、高カルシウム血症、非転移性肝機能障害(Stauffer症候群)、高血圧などが腎がんの腫瘍随伴症候群として知られています。

1つの病院で取られた、1年間の腎細胞癌の発見契機を以下の表に示します。

診断契機:血尿・疼痛・腫瘤蝕知などの泌尿器科的症状

例数:55

診断契機:体重減少や倦怠感などの非泌尿科的症状

例数:11

診断契機:転移巣が先に発見され、精査で発見

例数:12

診断契機:検診や人間ドックなどで発見(偶発癌)

例数:73

(大阪医療センターHPより引用)

このデータをみても、無症状で症状が進行していくことが分かると思います。

腎細胞がんの疫学

2010年、日本において腎細胞がんで亡くなった方は男性が約2700人、女性が約1300人で、全てのがんにおける死亡数の1%程度(悪性新生物での死者が約35万人)でした。腎細胞がんは腎臓が発生母地となる腫瘍の9割を占めるほど腎臓に対する割合が高いです。好発は50~60歳代の男性で、日本は欧米諸国よりも罹患率が低いことが分かっています(罹患率:人口10万人当たり2.5人)。

腎細胞がんの5年生存率

5年生存率は腫瘍が腎臓にとどまっている腎細胞がんであれば73~93%。腎臓周囲の脂肪組織(腎臓は腹膜に埋もれているので周囲を脂肪組織が覆っています)に浸潤しているがんであれば63~77%、静脈に腫瘍が詰まっている場合や所属リンパ節(腎臓の所属リンパ節は腎門部周囲、腹大動脈周囲、腹部大静脈周囲、腹部大静脈の間にあるリンパ節のことです)へ転移している場合は38~80%、全身へ転移している場合は11~30%とされています。

参考:

http://ganjoho.jp/public/cancer/renal_cell/index.html

標準生理学 第6版

ネッター解剖学アトラス 原書第3版

病気がみえる Vol.8 腎・泌尿器 第2版

解剖学講義 改定3版