提供:バイエル薬品株式会社

本シリーズでは、肝細胞がんの第一線で活躍する専門医に「マルチライン薬物治療」を軸に患者さんのニーズに寄り添った治療のあり方について3回にわたって語り合っていただきます。

第1回は、この治療の特徴と薬剤選択のポイントを中心に伺います。

平岡 淳 氏:愛媛県立中央病院 消化器内科主任部長・消化器病センター 副センター長

司会/川上祥子:がん情報サイト「オンコロ」編集部

新たな薬剤の登場で治療の選択肢が増えている

――肝細胞がん治療では、近年新たな薬剤も登場し、治療の選択肢が増えてきています。その特徴について教えてください。

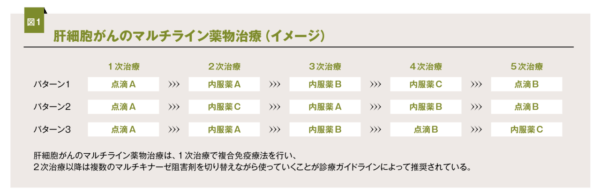

千葉 肝細胞がんの薬剤は、4種類の内服薬、1種類の点滴の抗体医薬、これに加えて2020年秋から使用できるようになった免疫チェックポイント阻害剤と抗体医薬を併用する複合免疫療法(点滴)の3つに大きく分けられます(2021年8月現在)。内服薬はマルチキナーゼ阻害剤といって、がんの標的分子に作用するものですが、薬剤ごとに対象となる分子や効き目の強さが若干異なります。点滴治療薬はVEGF(血管内皮細胞増殖因子:vascular endothelialgrowth factor)受容体を阻害する薬剤になります。これらの薬剤の使用は、診療ガイドラインによって推奨されており、1次治療は複合免疫療法を、2次治療以降はマルチキナーゼ阻害剤AまたはBを使うといった治療ラインになります(図1)。このように複数の薬剤を切り替えながら長期に使用していくことを「マルチライン薬物治療」といいます。

――4種類あるマルチキナーゼ阻害剤を使用する順番は決まっていますか。

平岡 1つの薬剤で長期間の効果を得ると同時に肝臓への負担などの副作用があった場合、既存の薬剤では、その次のラインとして使用することが可能で、なおかつ十分な治療効果を得られるものが確立されていないという問題があります。そのため、使用する順番は特に決まっていません。また、薬剤によって副作用も異なります。薬効が強い一方で食欲不振や倦怠感が起こりやすい薬剤もあれば、効き目は緩やかだけど、そのような副作用が出現しにくいものもあります。

――では、どのように使い分けていきますか。

平岡 がんの進行が早く、「この一手しかない」というときは薬効の強い薬剤を使いますが、身体的負担が少ない薬剤を先に使用したほうが次の治療に継続しやすいという利点もわかっているため、がんの進行が緩やかで患者さんの身体的余力があるときは、その後も複数の薬剤の使用可能性が見込める薬剤を使うようにしています。

――複数の薬剤を使用して治療を長く続けることには、どのような利点がありますか。

平岡 患者さんへの身体的負担が少ない場合、複数の薬剤を切り替えながら治療期間を延ばすことは生存期間の延長をもたらします(*1)。繰り返し治療を重ねていくと、より治療効果の恩恵を得られやすい患者さんが残るという現象がみられます。予後がより延びやすい人は、治療の継続性が良好であるということだと思います。

つまり、副作用が強く、肝機能を低下させるおそれのある薬剤を先に使用すると、後からほかの薬剤が使えなくなることも起こるため、生存期間にも影響する可能性があります。したがって薬剤の特徴を把握したうえで使用する必要があります。副作用で薬剤を使いにくい人は、従来の肝動脈化学塞栓療法(以下、TACE)や肝動注化学療法に戻していくこともあります。

*1/ Hiraoka A, Kumada T, Atsukawa M, et al. Important Clinical Factors in Sequential Therapy Including Lenvatinib against Unresectable Hepatocellular Carcinoma. Oncology.2019;97(5):277-285. doi:10.1159/000501281。

治療を継続するために薬剤選択で考慮すべき点とは?

――できるだけ長く治療を継続するうえで、薬剤選択に関して考慮すべきことは何ですか。

千葉 肝細胞がんの薬物治療は、がんの進行とともに肝機能をどれだけ落とさずに長持ちさせるかということが重要になってくるので、使用する薬剤の順番を考えるときは肝機能を重視します。低アルブミン血症を含め、肝臓への負担が大きい薬剤に患者さんの体が耐えられるかどうかは大きなポイントです。また、倦怠感や食欲不振といった副作用にも注意が必要です。

平岡 そうですね。特に高齢の患者さんは栄養状態を保つことが重要です。私の患者さんで、薬の副作用による食欲不振から栄養状態が低下し、自分でトイレにも行けなくなり、自信を喪失したまま寝たきりになってしまった事例も経験しています。高齢者の場合は、薬効の強い薬剤を使用しても予後が1~2か月程度の差であれば、栄養状態を保ち、生活の質(以下QOL)を維持しながら治療を継続することに重点を置き、時間を大切に過ごしていただくことも有力な選 択肢になると思います。

また、"食べること"は栄養状態を保つだけでなく日常生活での楽しみの1つであり、おいしいものを家族と食べることができる幸せは、何にも代えがたいものです。肝細胞がんは高齢の男性に多く、食べられない患者さんを心配する家族のほうが精神的に弱ってしまうこともあります。QOLを保ちながら治療を継続することを考えると、患者さんの状態に応じて薬剤量を調整しやすい剤型かどうかということも大事なポイントです。

患者さんが肝細胞がんの薬物治療に望むこと

――薬剤選択においては、治療効果だけでなく、患者さんの全身状態や治療に望むことに考慮する必要があるのですね。

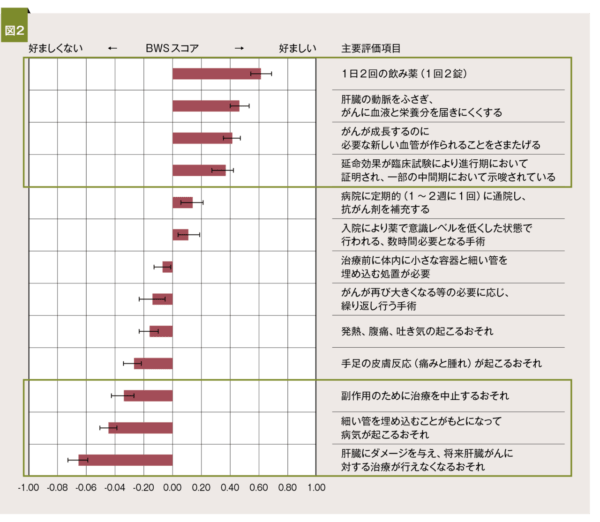

千葉 はい。2016年に約120人の患者さんを対象にしたインターネット調査を実施し、治療の選好に関する研究を行いました。TACE、薬物治療、肝動注化学療法に関する文言、キーワード、特徴を表す文章を複数表示して、ベストワーストスケーリング(BWS)という方法で、好ましい治療と好ましくない治療を選んでもらったところ、<図2>の結果となりました。図の上のほうを線で囲ってあるのが好ましい治療で、下のほうを線で囲ってあるのが好ましくない治療です。これをみると、患者さんは点滴治療や入院治療よりも経口薬を使った治療を好ましいと感じていることがわかります。

肝細胞がん治療の選好に関する調査

BWSで好まれたこと・好まれなかったこと

2016年に約120人の患者さんを対象にしたインターネット調査を実施。TACE、薬物治療、肝動注化学療法に関する文言、キーワード、特徴を表す文章を複数表示して、ベストワーストスケーリング(BWS)という方法で、好ましい治療と好ましくない治療を選んでもらった。

*オンコロ編集部にて図中の文章を和訳。

出典:Chiba T, Hiraoka A, Mikami S,et al. Japanese patient preferences regarding intermediate to advanced hepatocellular carcinoma treatments . PatientPrefer Adherence. 2019;13:637-647. Published2019 Apr 30.doi:10.2147/PPA.S198363

論文の出版社であるDove MedicalPress Ltd.社許諾のもと改変・掲載。

――患者さんが好ましくない治療だと感じているものは何ですか。

千葉 「副作用のために治療を中止するおそれ」のある治療は好ましくないと感じていますね。「肝臓にダメージを与え、将来肝臓がんに対する治療が行えなくなるおそれ」がある治療はさらに好ましくないと思っている傾向がみられます。患者さんにとって現在の治療を中止することよりも将来、治療ができなくなることのほうが問題なのだと考えられます。このような治療に関する選好研究からも、肝機能を含め全身状態を維持しつつ、薬剤を調整・変更しながら長期間、治療が継続できるようにマネジメントしていくことが求められているのだとあらためて認識させられました。

――この肝細胞がんシリーズの冊子では、以前にオンコロとバイエル薬品との共同調査について紹介したことがあります。その調査でも患者さんは腫瘍の縮小効果よりQOLを長く維持できることのほうを重視していました。先生方はこの結果についてどのようにお感じになりますか。

千葉 B型・C型肝炎由来で長期間苦労しながら、この病気に向き合ってきた人も多いため「もう治療でつらい思いをしたくない」と考える傾向はあるかもしれません。一方で、高齢でも「まだまだできることがあるなら治療を頑張りたい」という人もいて、患者さんの要望には多様性があります。最終的には患者さん本人に治療内容を決めてもらうというのが最近の傾向ですから、患者さんの要望や意向をよく聞いて、その人の治療目標を見極め、最良の選択肢を提示していきたいですね。

平岡 がん種にかかわらず、治療の際、医師は生存期間を重視することが多く、患者さんはQOLを重視することが多いという報告もあります(*2)。このような傾向がある中、医師は治療効果が高い薬が患者さんにとってベストだと思い込んでしまう傾向がありますが、薬剤の選択にあたっては患者さんとよく話し合うことが重要です。そもそも高齢の患者さんは、身近な人が寝たきりになる姿を見て、最後まで自立した日常生活を送れることを大切にしたいと考える人も多いです。私たち医師が想像する以上に死生観を持っているのではないかと最近感じており、治療選択の際には自分が生きてきた結果としての終末期をどのように過ごしたいのかということを患者さんに確認することが必要だと思っています。お子さんから「もっと何かできませんか」と積極的治療を求められるケースも少なくありませんが、患者さんの状態と気持ちに寄り添う医療を提供することが大事ですね。

*2 / Taniyama T, Shimizu C, Kakimoto M, Kobayashi N,Everardo S. The preferences for survival or quality of life inthe treatments for breast cancer patients: a comparison between patients and healthcare − providers. Palliative Care Research. 2014;9(3):101-109. doi:10.2512/jspm.9.3_101

――ありがとうございました。患者さんが肝細胞がんの治療に望むことには多様性があり、個々の要望に応じた治療を提供していくことが求められているのですね。こうした治療選択の基本を踏まえたうえで、Vol.2ではマルチライン薬物治療をよりスムーズに進めていくために患者さんにどのようなタイミングで治療の説明を行っていくのか、そのポイントについて伺います。

千葉大学医学部附属病院消化器内科 診療准教授

千葉大学医学部附属病院消化器内科 診療准教授1996年、千葉大学医学部卒業。千葉大学大学院医学研究院消化器内科学、助教、講師を経て2021年より現職。

研究テーマは、肝細胞がんの薬物治療、消化器がんのバイオマーカー。

愛媛県立中央病院 消化器内科主任部長・消化器病センター 副センター長

愛媛県立中央病院 消化器内科主任部長・消化器病センター 副センター長1998年、鹿児島大学医学部卒業。愛媛大学医学部第三内科入局。愛媛県立中央病院消化器内科副医長、医長、部長を経て2020年より現職。

19年より日本肝癌診療ガイドライン改定委員会専門委員。

「がん治療の道しるべ」シリーズでは、患者視点をはじめ医療経済、医療政策まで幅広い話題を取り上げ、がん患者さんとご家族、医療従事者の皆様をサポートします。

Vol.1 肝細胞がんのマルチライン薬物治療 治療の特徴と薬剤選択のポイント

Vol.2 肝細胞がんのマルチライン薬物治療 医師と患者の相談のタイミング

Vol.3 肝細胞がんのマルチライン薬物治療 医師と患者で目標を共有する

MAC-STI-JP-0014-17-01