提供:バイエル薬品株式会社

第2回では、患者さんの要望も尊重しながら薬剤を切り替えて長期に治療を継続していく「マルチライン薬物治療」をよりスムーズに効果的に進めていくために欠かせない医師と患者さんの相談のタイミングについてお話を伺います。

平岡 淳 氏:愛媛県立中央病院 消化器内科主任部長・消化器病センター副センター長

司会/川上祥子:がん情報サイト「オンコロ」編集部

薬物治療に変更する際の説明のタイミングとその要点

――多くの患者さんは、肝動脈化学塞栓療法(以下、TACE)などの局所療法を経験されてから薬物治療に入りますが、治療法の変更にあたり、患者さんにはどのように説明されていますか。

千葉 TACEから薬物治療に移行すべきタイミングについては、その対象となる患者さんの状態が日本肝臓学会による『肝癌診療マニュアル』に明記されています。診療現場で患者さんに説明するときは、画像診断や腫瘍マーカーの数値の推移を一緒に確認しながら、診療ガイドライン上、TACEは推奨されていないことを丁寧に説明していきます。薬物治療は転移があるときや進行期で行われることを患者さんが知っている場合は、「自分はもう終わりなのか」「そんなに悪いのか」と落胆されることも少なくないので、早期にTACEから薬物治療に切り替えたほうが治療成績はよいことが証明されつつあることも合わせて伝えるようにしています。

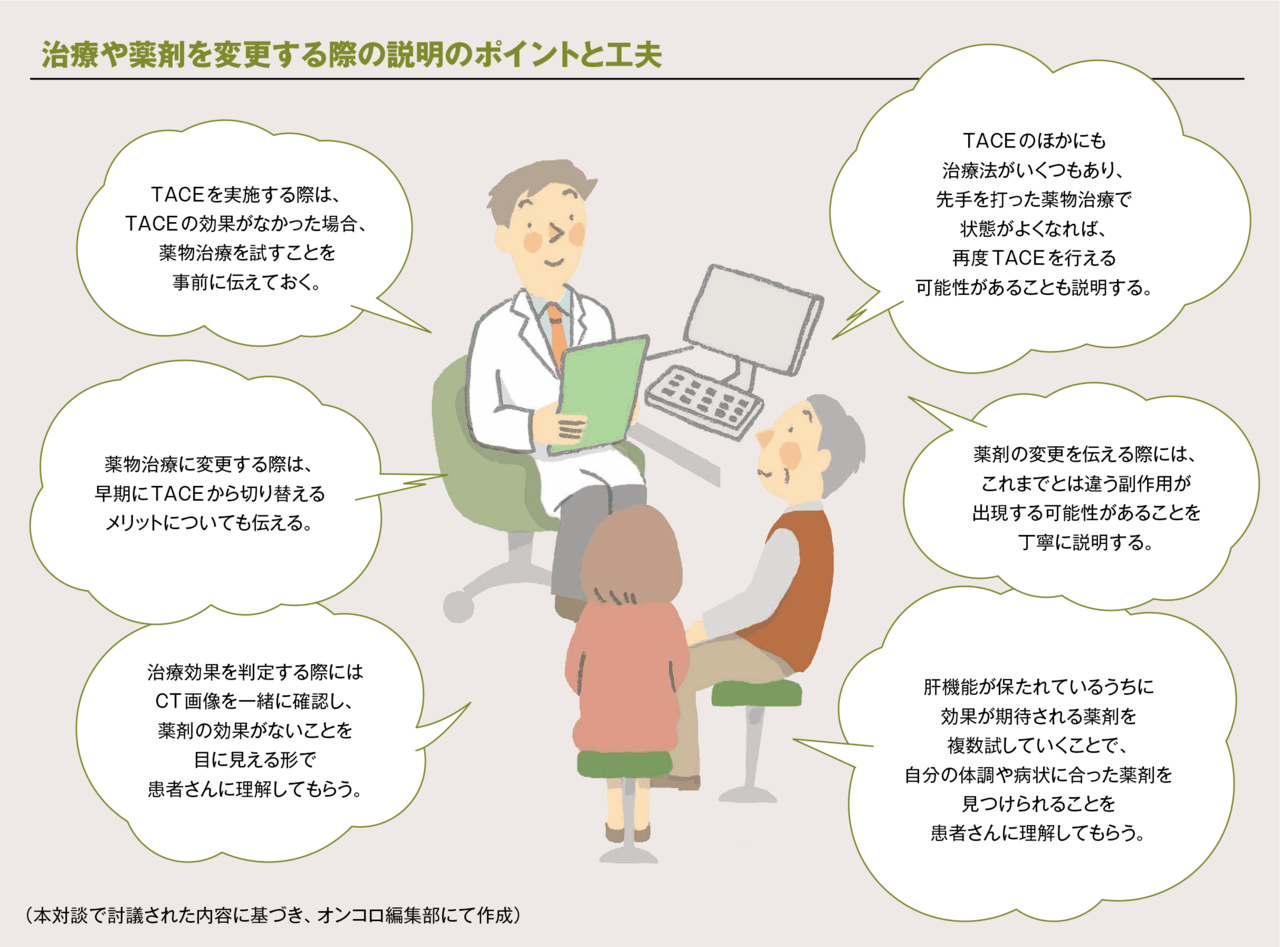

平岡 私が勤務する病院では、主治医からの紹介でTACEを受けに来られる患者さんが多いのですが、「TACEを実施して効果があまりなかった場合、がんが進行する前に経口薬による薬物治療を試すこともある」と事前に患者さんに伝えるようにしています。そのため、TACEから薬物治療に移行しても抵抗感を持つ人はあまりいません。ただ、一人暮らしの患者さんが遠方から治療に来られているようなケースでは、経口薬による薬物治療に切り替えて副作用が出現したとき、どのように患者さんをサポートしていくかということで医師側が悩むことはよくあります。

― 平岡 淳 先生

――話は逸れますが、経口薬による薬物治療は外来で行うことが多いため、自宅における副作用のサポートには工夫が必要ですね。

平岡 はい。「何かあったら電話をください」と伝えていても、患者さんからの電話がない場合、調子がよいから電話が来ないのか、それとも電話ができないほど具合が悪くなっているのか医療者には分かりません。経口の分子標的薬は、服薬時に問題がなくても服用してから2週間後、1か月後など時間が経過してから副作用が出てくることもあるため、特に患者さんが一人暮らしの場合は、自分で体調を管理できるのかどうかを見極めたり、近くに見守ってくれる家族や親戚、友人知人がいるのなら、その人と定期的に連絡を取りながら体調を管理することを約束してもらったりしたうえで、少なめの薬剤量から開始し、徐々に増量するなどの工夫を行っています。

薬剤を変更する際の説明のタイミングとその要点

─薬物治療に移行後、薬剤を変更する際は、どのような説明をされていますか。

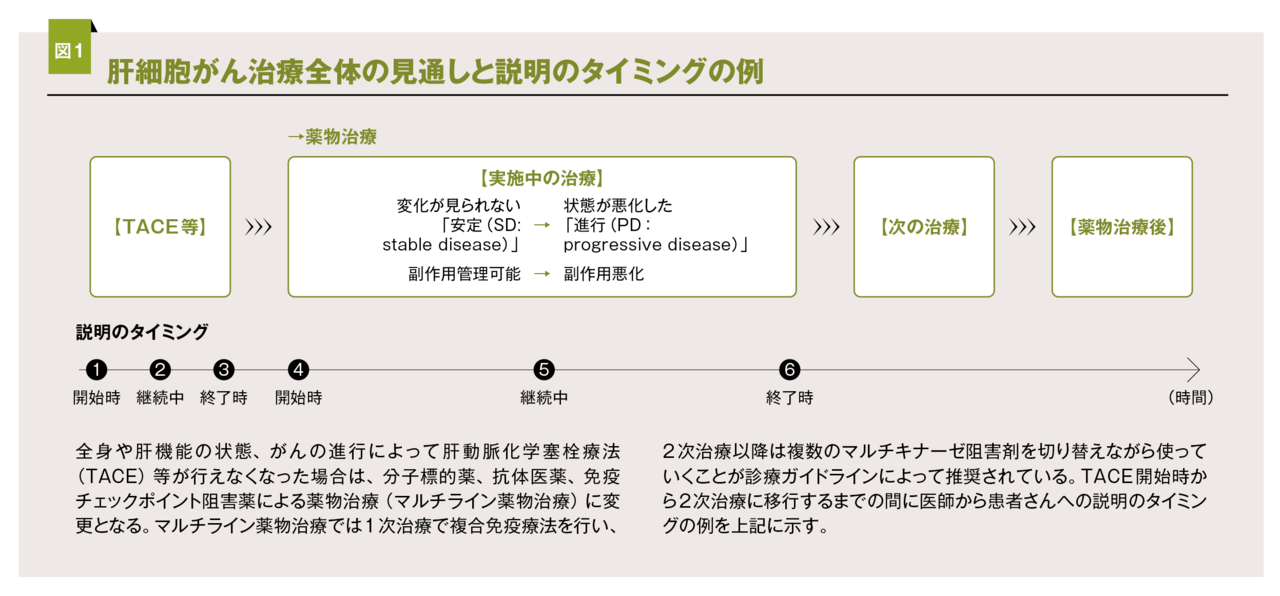

千葉 私は薬剤を変更するタイミングで初めて説明するのではなく、薬物治療を開始する時点で今後の治療の見通しについて説明しています(図1-❹)。例えば2か月後にCTの検査を行ったうえで薬剤の効果を判定し、必要に応じて薬剤を変更していきますと。そして、治療効果を判定する際にはCT画像を一緒に確認し、薬剤の効果がないことを目に見える形で理解してもらいます。このような手順を踏むことで、患者さんが次のラインの薬剤に変更することに対して抵抗感を示すことはほとんどありません。

平岡 私はもっと早くてTACEを開始する時点で薬物治療全体の説明をしています(図1-❶)。その際には現在、肝細胞がんに使える薬剤は複数あり、効果があまりみられない場合は他の薬剤に切り替えていくことも先に伝えています。1つの薬剤に固執せず、肝機能が保たれているうちに可能性がある薬剤を複数試していくことで、副作用を含め自分の体調や病状に合った薬剤が見つかることを患者さんに理解してもらえるよう努めています。

千葉 薬剤の変更を伝える際には、違う性質の薬剤に替えることで、これまでとは異なる副作用が出現する可能性があることをしっかり説明することも必要です。特にそれまでの薬剤が体に馴染んでいて副作用もあまり出なかった患者さんには、より丁寧に説明することが求められます。もしかすると、薬剤変更に対する心理的抵抗は、患者さん側より医師側のほうにあるかもしれませんね。

平岡 ええ。特に治療効果が高い薬剤に切り替える場合は、副作用も強く出現する可能性があるため、薬剤変更をためらう医師はいるかもしれませんね。薬効が強い薬剤は、製薬企業でも副作用対策の情報発信に努めていることもあって、最初に使用するときは副作用を恐れてどうしても慎重に使いがちです。肝細胞がん患者さんを数多く診療しているエキスパートの医師であれば、学会などで情報をキャッチアップすることで、2~3か月ほどで治療の情報量やノウハウは蓄積されていきますが、肝細胞がん以外にも幅広く診療している医師にとっては、肝細胞がんに関する情報共有の機会がなければ、心理的抵抗はより強くなるでしょう。薬剤変更を適切に行うためにも、できるだけ情報共有の場や機会を持つようにしたほうがよいと思います。

マルチライン薬物治療を行う際の説明のタイミングとその要点

─事前に患者さんに薬物治療の見通しを説明しておくことでスムーズな薬剤変更ができるというアドバイスをいただきましたが、マルチライン薬物治療の説明のタイミングはいつがベストだと思われますか。

千葉 患者さんがTACEに対して「自分が受けている治療はとてもよいものだ」との信頼が高い場合は、薬物治療への移行に難色を示されることもあります。入院治療となるTACEには治療をしている実感があり、短期間に結果が出て効果も見えやすいので、安心感もあるのでしょう。私は普段、マルチライン薬物治療の説明はTACEの治療効果が見込めなくなった時点で行っているのですが、先ほどの平岡先生のお話を伺うと、TACEを始める段階で薬物治療全体の見通しを説明しておいたほうがよりスムーズだと思いました。

― 千葉 哲博 先生

平岡 そうですね。その際、私はスポーツのトーナメント戦にたとえて治療の話をすることがあります。2回戦、3回戦と戦っていかなければならないがん治療のトーナメント戦では、同じ戦法(治療)では勝てなくなるおそれがありますから、ときどき戦法を変えてみましょうか、と。TACEだけでなく治療法がいくつもあること、先手を打った薬物治療で状態がよくなれば、再度TACEを行える可能性があることも説明しています。

千葉 なるほど。マルチライン薬物治療の説明では、がんと闘える戦略が複数あることを患者さんに理解してもらうことが大事ですね。それに平岡先生の説明なら患者さんとともに戦略を練っていくようなイメージが持てるので、患者さんもより主体的に治療にかかわれそうです。

平岡 私もそう思います。マルチライン薬物治療を長く続けるためには患者さんの主体的なかかわりは重要で、特に医療者が把握しにくい薬の副作用は大事に至る前に申し出てもらうことが不可欠です。

─ありがとうございました。先生方のお話からマルチライン薬物治療をよりスムーズに進めていくためには、できるだけ早い時期に治療戦略の見通しについて患者さんに説明しておくことが効果的だということがわかりました。また、マルチライン薬物治療の可能性を最大限に引き出すためには、患者さんの主体的なかかわりも重要なのですね。Vol.3では医師と患者さんが治療目標を共有するうえで欠かせないコミュニケーションの工夫について伺いたいと思います。

千葉大学医学部附属病院消化器内科 診療准教授

千葉大学医学部附属病院消化器内科 診療准教授1996年、千葉大学医学部卒業。千葉大学大学院医学研究院消化器内科学、助教、講師を経て2021年より現職。

研究テーマは、肝細胞がんの薬物治療、消化器がんのバイオマーカー。

愛媛県立中央病院 消化器内科主任部長・消化器病センター 副センター長

愛媛県立中央病院 消化器内科主任部長・消化器病センター 副センター長1998年、鹿児島大学医学部卒業。愛媛大学医学部第三内科入局。愛媛県立中央病院消化器内科副医長、医長、部長を経て2020年より現職。

19年より日本肝癌診療ガイドライン改定委員会専門委員。

「がん治療の道しるべ」シリーズでは、患者視点をはじめ医療経済、医療政策まで幅広い話題を取り上げ、がん患者さんとご家族、医療従事者の皆様をサポートします。

Vol.1 肝細胞がんのマルチライン薬物治療 治療の特徴と薬剤選択のポイント

Vol.2 肝細胞がんのマルチライン薬物治療 医師と患者の相談のタイミング

Vol.3 肝細胞がんのマルチライン薬物治療 医師と患者で目標を共有する

MAC-STI-JP-0015-17-01