提供:バイエル薬品株式会社

マルチライン薬物治療を効果的に継続させるうえで、副作用の報告など患者さんの治療参画は不可欠です。第3回は、患者さんと治療の目標を共有するために必要なコミュニケーションの工夫について伺います。

平岡 淳 氏:愛媛県立中央病院 消化器内科主任部長・消化器病センター副センター長

司会/川上祥子:がん情報サイト「オンコロ」編集部

治療目標を共有するためのコミュニケーションのポイント

――患者さんと治療目標を共有するために、コミュニケーションにおいてどのようなことを大事にしていますか。

千葉 がんや治療に対する患者さんの要望を知るうえで、第一に患者さんとの信頼関係を築くことが欠かせません。そのために、できるだけ時間を割いて、患者さんに寄り添うことを大事にしています。Vol.1で話題に上ったように、医師は治療効果を優先して考えてしまいがちですが、患者さんは生活の質(以下、QOL)を維持することに、より重点を置いていることがあります。このように医師と患者さんの考えや思いにはズレがあるので、治療目標を設定するにあたり、患者さんからの情報はとても重要です。全身や肝機能の状態、がんの進行度などをきちんと把握したうえで、患者さんが治療に何を求めているのか、何を最も重視しているのかということを丁寧に確認することが大切です。

平岡 私は、患者さんとの対話を重ねることによって、患者さんが治療において何を重視しているのかを察知するように努めています。QOLを落とさず今の生活を維持しながら効果的な治療をしたいというのは欲張りに見えるかもしれませんが、これは当然の患者心理です。このような要望がある患者さんには、「治療でがんが小さくなることもあるし、これ以上は大きくならず現状維持できることもあります。この治療が効かなかったときは次の手もあるので緩く頑張ってみましょう」と声がけしています。時間をかけて話し合い、治療の着地点が見えてくると、患者さんも自分のがんとどう向き合っていけばよいのか、おのずと理解してくれるようになります。

― 千葉 哲博 先生

千葉 そうですね。また、治療をいったん始めたら絶対にやり続けなくてはならないと受け止めている患者さんも多いように思います。そうではないことを説明し、「副作用がつらかったらそのときに考えましょう」と伝えたうえで薬物治療を開始してもよいのではないかと思います。実際、私の患者さんで、治療を始めてみたものの「やはり副作用がつらいから治療をしたくない。でも3か月や半年に一度、経過を診てほしい」と申し出た人がいました。患者さんのQOLを保つためにも、途中で立ち止まって治療の見直しができることを最初にわかっておいてもらうことが大事です。

困り事や不安を引き出し、サポートするポイントと工夫

――患者さんが治療を継続できるように、治療上の心配事や悩みをうまく引き出していくことも必要ですね。

平岡 私は患者さんの体調が悪くなる前後あたりから、診察時の対話の中で、身の回りのことを話題にしながら、心配事や悩み事を引き出すように努めています。そして、患者さんがしんどいと感じているようなら少し治療を休んでもいいことを伝え、治療しながら訪問看護サービスなど在宅でのサポートも取り入れられることを提案しています。

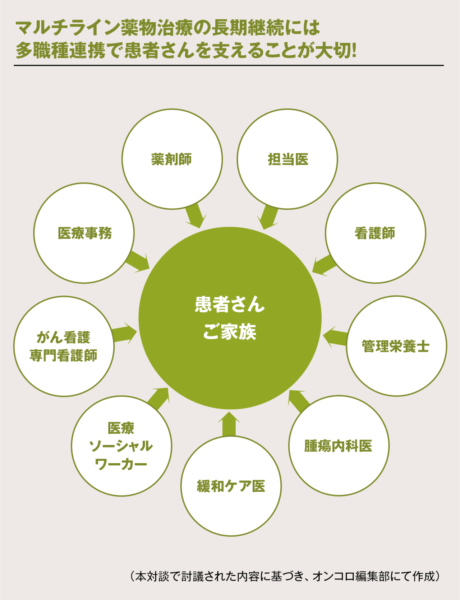

千葉 がん看護専門看護師をはじめ、患者支援センターのスタッフなど医師以外の職種も患者さんの不安や疑問点に対応してくれますので、このような支援先も必要に応じて患者さんやご家族に案内し、困ったときに自分から相談できる環境を作っています。薬物治療が発展し、治療内容が大きく変化している背景もあると思いますが、近年は医師、看護師、MSW(メディカル・ソーシャル・ワーカー)など多職種連携がうまく機能している実感があります。これは患者さんにとってもよいことだと思っています。

――Vol.1では、治療の長期継続のためには副作用への対応も重要だと伺いました。早期に副作用を把握するために多職種連携でサポートされていることはありますか。

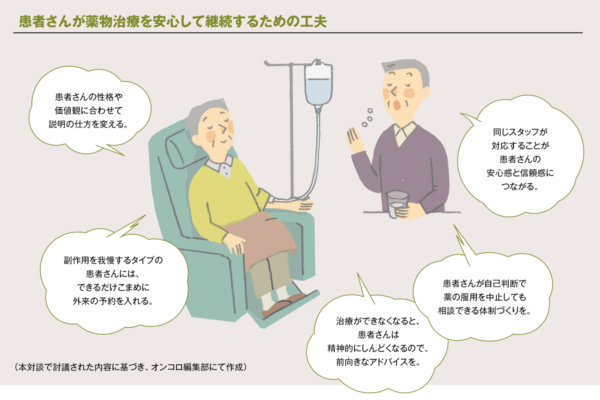

千葉 外来の看護師が患者さんの体調を含め、不安に感じていることを聞き出してくれることがあるので、そのフィードバックをもとに診察のときに対応しています。また、外来受診の頻度についても工夫しており、副作用の症状を我慢するタイプの患者さんは、できるだけこまめに外来の予約を入れ、反対にトラブルがあったときに自分から申し出るタイプの人は、外来受診の間隔を空けたりもしています。

平岡 高齢者の中には真面目な患者さんが多く、体調が悪くなっても「先生が処方してくれた薬だから」と次の受診日まで我慢して内服を続けることがあります。その結果、1週間前に歩けていた人が、食欲が低下して肝予備能も落ち、次の外来には車椅子で家族に付き添われて受診するという苦い経験もしました。がんの治療薬は副作用があって当たり前と思っている人も少なくないため、「2回続けてご飯をおいしく食べられないと思ったら、薬を飲むのを止めてもいいですよ。それでがんが急速に進行することはないですから。緩く向き合って、長く治療を続けましょう」、「ご飯が食べられなくなると治療の継続が難しくなるから、長く治療したかったら1回お休みすることが大事です。がん治療はマラソンを走っているのと同じですよ」などと声がけし、体の状態が悪くなる前に患者さんが自分でブレーキをかけられるように指導しています。

そして、患者さんが自己判断で服用を中止したら、電話をもらうシステムにしました。電話では副作用の状態を聞き取り、次の外来受診まで服用を中止して自宅で取り組める副作用のケアを指導したり、必要に応じて受診を促したりします。また、体調の回復を確認したうえで、薬の再開や減量などについて指示することもあります。この体制に変更した後、食欲不振で治療が継続できない、手足が痛くて歩けないといった状態になる人が減り、副作用による離脱率も低下しました。

― 平岡 淳 先生

千葉 患者さんが自分から副作用について申し出ることができるよう、さまざまな工夫をされているのですね。

平岡 はい。治療ができなくなると、患者さんはかえって精神的にしんどくなるので、そのことを踏まえたうえで前向きなアドバイスをすることが肝心です。長くお付き合いする中で、患者さんの性格や価値観もわかってきますから、その人に合わせて話し方を変えています。また、いつも同じスタッフがいるということも大事かもしれません。馴染みの店で話が弾むような、雑談ができるような雰囲気づくりを大切にしています。お互いに冗談を言い合えるような関係性になれば、患者さんも困っていることを私たち医療者に話しやすくなると思います。

マルチライン薬物治療の今後その展望と課題

――最後に肝細胞がんの薬物治療の展望と課題について教えてください。

千葉 2020年に複合免疫療法が登場し、肝細胞がんの薬物治療では大きなパラダイムシフトが起きたといわれています。過去の治療や研究の蓄積はいったんリセットされ、今後は免疫チェックポイント阻害剤を含めた複合免疫療法を最初に実施し、その後にマルチキナーゼ阻害剤、そして後方治療のマルチライン薬物治療へと続くイメージです。これまでの薬剤の使用から得られた知識や経験を活かしつつ、一定期間内にできるだけ複数の薬剤を試すことが重要になってくるので、治療期間は長期にわたる可能性が高いでしょう。ただ、それは患者さん自身が本当に望んでいることなのか。治療目標や治療戦略を設定する際には、常に念頭に置いておかなければならないことだとあらためて思います。

平岡 肝細胞がんは、発症する以前から肝炎などの慢性疾患として外来診療でフォローすることも多いので、がんに移行して治療を始める際には、いつか切除不能になることを見越してマルチライン薬物治療の戦略を立てておかなければならないと最近思うようになりました。肝臓を相撲の土俵にたとえると、土俵が小さければ取れる相撲も取れません。つまり、肝臓の予備能がなければマルチライン薬物治療は継続できないので、開始前から肝機能や栄養状態を保つことに、常に取り組んでおきたいものです。長期的視点で患者さんの栄養状態をコントロールできれば、マルチライン薬物治療に耐えられる人が増え、がん化してからの寿命も延ばせると考えています。私たち医師は、治療を始める前の段階からマルチライン薬物治療の準備をする必要があると感じています。

――Vol.3では患者さんと治療目標を共有するうえでの視点やさまざまな工夫について実践に基づいた有意義なお話をいただき、ありがとうございました。肝細胞がんにおいてマルチライン薬物治療がスタンダードになる中、この3冊のシリーズをぜひ日常診療で活かしていただければ幸いです。

千葉大学医学部附属病院消化器内科 診療准教授

千葉大学医学部附属病院消化器内科 診療准教授1996年、千葉大学医学部卒業。千葉大学大学院医学研究院消化器内科学、助教、講師を経て2021年より現職。

研究テーマは、肝細胞がんの薬物治療、消化器がんのバイオマーカー。

愛媛県立中央病院 消化器内科主任部長・消化器病センター 副センター長

愛媛県立中央病院 消化器内科主任部長・消化器病センター 副センター長1998年、鹿児島大学医学部卒業。愛媛大学医学部第三内科入局。愛媛県立中央病院消化器内科副医長、医長、部長を経て2020年より現職。

19年より日本肝癌診療ガイドライン改定委員会専門委員。

「がん治療の道しるべ」シリーズでは、患者視点をはじめ医療経済、医療政策まで幅広い話題を取り上げ、がん患者さんとご家族、医療従事者の皆様をサポートします。

Vol.1 肝細胞がんのマルチライン薬物治療 治療の特徴と薬剤選択のポイント

Vol.2 肝細胞がんのマルチライン薬物治療 医師と患者の相談のタイミング

Vol.3 肝細胞がんのマルチライン薬物治療 医師と患者で目標を共有する

MAC-STI-JP-0016-17-01