「がん治療が終わったら、将来、子どもがほしい」「卵子や精子などを保存しておけるのなら、しておきたい」と考えるがん患者さんは少なくない。2018年3月に閣議決定された国の第3期がん対策推進基本計画では、妊孕性(妊娠可能性)の温存を考える小児・AYA世代(思春期・若年世代(おおむね15歳から30代))のがん患者さんに対して、治療前に正確な情報提供を行い、必要に応じて、適切な生殖医療を専門とする施設に紹介する体制づくりを取り組むべき施策に挙げている。

そうした体制づくりを進めてきた日本がん・生殖医療学会の第10回学術集会が、2月15~16日、埼玉県大宮市で開催された。「がん・生殖医療の量的・質的均てん化と公的助成・登録制度」と題したワークショップでは、学会長で埼玉医科大学総合医療センター産婦人科教授の髙井泰氏が、全国のがん・生殖医療ネットワークの現状と妊孕性温存治療を望む患者さんへの助成制度の現状を報告した。

目次

日本で20万~40万円かかる卵子・受精卵の凍結が無料の国も

髙井氏は、まず、日本より早い段階でがん患者さんに対するがん・生殖医療が進んだ海外の状況を紹介した。がん・生殖医療とは、がんの治療によって妊孕性が失われるリスクが高い患者さんに対し、女性なら卵子か受精卵(胚)、あるいは卵巣、男性なら精子をがん治療前に凍結保存しておく方法だ。日本癌治療学会が2017年に出した『小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン』では、「がん治療医は、何よりもがん治療を最優先させる」のを大前提としつつ、将来子どもがほしいと思っている患者さんに対して、「可能な限り早期に生殖医療専門の医師に紹介」することを推奨している。

日本では、がん患者さんが卵子や受精卵、卵巣組織、精子などを採取・保存する場合であっても、生殖医療には公的保険が使えず自由診療だ。費用は医療機関によって異なるが、一般的には、卵子や受精卵の採取・凍結20万~40万円、卵巣組織の採取・凍結が60万~80万円、精子凍結に1万~5万円程度、保存のための年間管理料もかかる。

髙井氏は、デンマーク、ベルギー、イスラエルのように、がん・生殖医療を患者の自己負担なしで提供する国もあることを紹介した(下表)。ハンガリーでは、国営の医療機関で実施される体外受精などの生殖医療自体を無償にする政策を打ち出している。事情は国によって異なり、ドイツでは、卵子や受精卵の凍結保存には公的保険が適用されず36万円程度かかる一方で、卵巣組織凍結は、生検の一種に位置付けられて保険が適用され、自己負担は6万円程度の自己負担だ。そのため、卵巣組織凍結を選ぶ女性が他国に比べて多いという。

「ドイツ、スイス、オーストリアは、3カ国合わせて101の生殖医療補助施設(2015年現在)からなるFertiPROTEKT(フェルティ・プロテクト)というがん・生殖医療ネットワークを2006年に設立しました。このネットワークは独自の症例登録システムを持ち、2015年までの登録症例数、卵子・受精卵や卵巣の再移植による妊娠率なども公開しています。特徴的なのは、卵子や卵巣などの凍結保存施設を4カ所(ドイツ2カ所、スイスとオーストリアにそれぞれ1カ所)に限定し、持続可能性を高め、凍結コストを節減しているところです。卵巣組織を移植する施設も数施設に集約化しています」。髙井氏は、3カ国合わせた人口が約1億人で、日本と人口規模が似ているドイツ・スイス・オーストリア3国合同ネットワークの例を具体的に説明した。

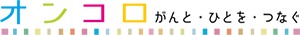

がん治療医と生殖医療医が連携するネットワークは25都道府県で未整備

日本では、今年1月時点で618施設ある生殖補助医療実施施設のうち、121施設(卵子115施設、胚117施設、卵巣組織43施設;重複あり)が妊孕性温存実施施設(医学的適応登録施設)として日本産科婦人科学会に登録されている。だが、全国のがん診療連携拠点病院等の中で妊孕性温存が実施可能な施設は60施設で、小児がん拠点病院の中では6施設のみだ。

「若年がん患者さんに対するがん・生殖医療を実施するためには、がん診療施設と妊孕性温存実施施設との医療連携が大切です。しかし、がん・生殖医療ネットワークが構築されている都道府県は現在22府県にとどまっており、妊孕性温存実施施設が1カ所もない県もあります。どこに住んでいても、生殖機能の温存に関する意思決定支援が受けられ、必要に応じて卵子や卵巣などの採取と凍結保存が受けられるようにするには、がん・生殖医療ネットワークの構築とがん・生殖医療の均てん化が課題です。また、住んでいる地域に関係なく、小児・AYA世代のがん患者さんの経済的な負担を軽減する必要もあります」

そう話す髙井氏は、若年性乳がんサポートコミュニティPink Ring代表の御舩美絵氏らが2017年に実施した、「思春期・若年成人がん患者に対するがん・生殖医療に要する時間および経済的負担に関する実態調査」の結果を引用した。この調査には、若年がんサバイバー493人(男性58人、女性435人)が回答。妊孕性温存治療を受けた83人の83.2%に当たる69人が「(費用が)とても高い」「高い」とし、受けなかった人の21.0%(410人中86人)は、その理由を「妊孕性温存に必要な費用が高額のため」と答えている。

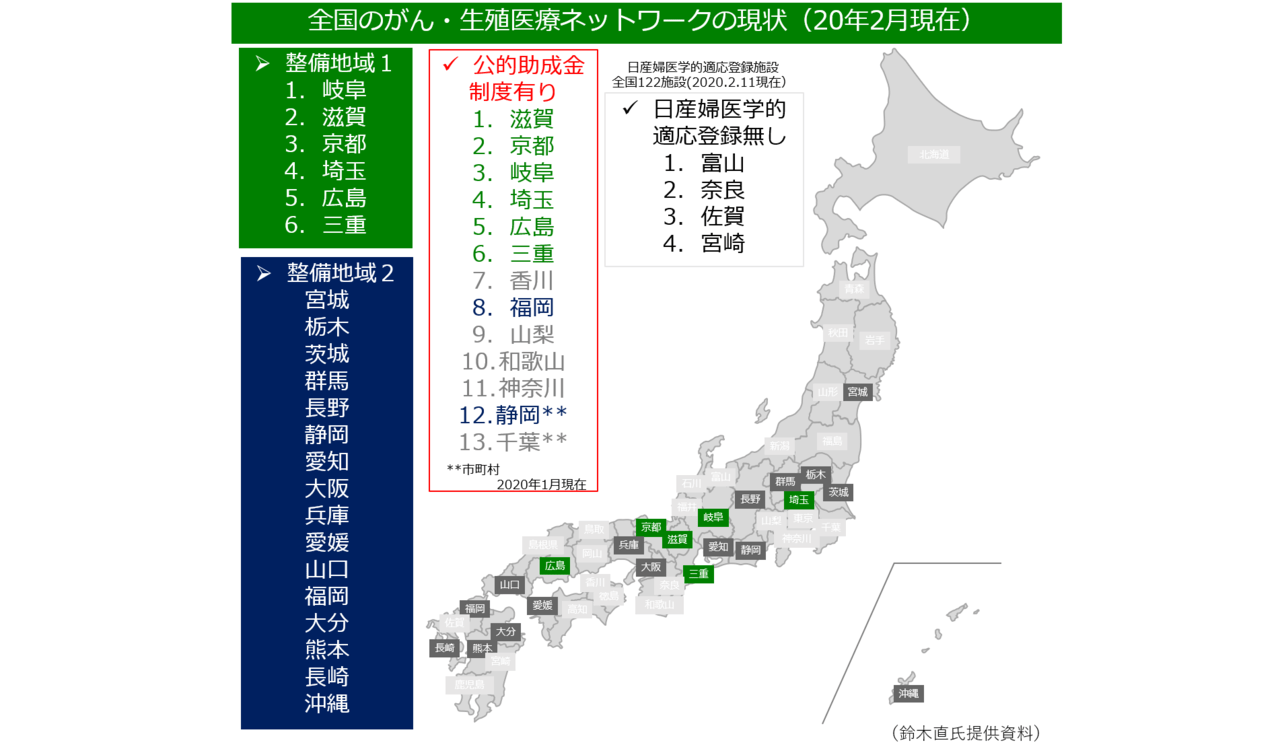

がん・生殖医療にかかる費用を助成する自治体も

経済的な負担を少しでも軽減するため、現在、滋賀県、岐阜県など11府県が、がん・生殖医療を受ける患者さんに対する助成制度を開始している。千葉県いすみ市と館山市、静岡県熱海市と御殿場市、群馬県高崎市など、市町で助成を行う自治体もある。その内容と助成金額は自治体によって異なり、岐阜県のように、がん・生殖医療に関するカウンセリング費用などに助成をする県もある。

同学会理事長で聖マリアンナ医科大学産婦人科学教授の鈴木直氏が代表を務めた厚生労働省の研究班は、仮に、全国でがん患者さんへの助成制度を実施した場合、実際に妊孕性温存治療を選択するのは40歳未満のがん患者さんの約25%に当たる約5600人(1年当たり)で、その費用は年間10.4億円程度と試算している。

「決して安い金額ではありませんが、一般的な不妊治療に対する特定不妊治療助成金には、国だけで年間164億円、地方自治体も同額の予算を使っていることを考えると、それほど大きい金額ではないのではないでしょうか」と髙井氏は指摘した。

学術集会では、スムーズに助成金制度の導入が進んだ府県の事例が報告された一方で、いくら自治体のがん対策の担当者に働きかけても予算の確保が難しいところがあり、がん・生殖医療対策には都道府県によって差がある実態が明らかになった。

適切な情報を提供する日本がん・生殖医療学会認定ナビゲーターの養成を開始

同学会では、2018年から「日本がん・生殖医療登録システム(Japan Oncofertility Registry, JOFR)」を開始し、全国のがん患者さんの卵子・受精卵、卵巣組織、精子の凍結件数の情報を登録し、移植後の治療成績などを解析し公表する予定という。また、どこに住んでいても、小児・AYA世代の患者さんが、がん治療を受けている病院など身近なところで、妊孕性温存治療ついて適切な情報が得られるように、2020年度から「認定がん・生殖医療ナビゲーター」の養成を開始する。

同学会理事長の鈴木氏を代表とする厚生労働省の研究班では、がん・生殖医療ネットワークを全都道府県に広げる取り組みも展開中だ。今年1月と2月には、同ネットワークが未整備の都道府県のがん関連部局の担当行政官と、がん診療連携拠点病院と産婦人科診療の指導的立場の医師たちに集まってもらい、「地域がん・生殖医療ネットワーク構築を考える会」を開催した。

「がん患者さんが、治療を受ける前に、スムーズに妊孕性温存に関する相談や治療を受けられるようにするには、がんの治療医と生殖医療医との連携とネットワークが不可欠です。地域の状況に合わせて、がん・生殖医療ネットワークが構築できるように、研究班や学会としてもバックアップしたいと考えています」と鈴木氏は話す。

髙井氏は、「がん・生殖医療に関する相談体制や卵子・受精卵などの採取は全国どこでも受けられるように均てん化すべきです。ただし、卵巣組織凍結は、排卵誘発や経腟的採卵ができない女児が対象になることが多いため、10~20年以上長期保存が必要です。がん細胞の遺残を見つけたり、移植の技術を維持したりするためにも、卵巣組織凍結・移植は、ドイツのように、ある程度集約化を検討したほうがいいのではないか」と提案した。

がん・生殖医療ネットワークが整っていない地域で治療を受けている場合でも、「将来、子どもがほしい」「妊孕性温存療法について相談したい」と考えているのなら、がんの治療が始まる前に、担当医や看護師に相談することが大切だ。

(取材・文/医療ライター・福島安紀)

参考サイト:

日本がん・生殖医療学会

この記事に利益相反はありません。